第14回「南極の歴史」講話会 (2013年9月28日)

- 『オーロラ観測ロケット』の話と南極気象研究の成果 -

|

-南極観測技術シリーズII. イプシロンロケット発射に因んで-

★ペンシルロケットから南極オーロラロケット

島野 邦雄(14次越冬)

|

|

★南極ロケットの打ち上げ計画

芦田 成生(11次越冬、14次越冬)

|

|

★ロケット観測とは

梶川 征毅(14次越冬)

|

|

-南極研究先端シリーズ-

★南極のオゾンとエアロゾルの話

伊籐 朋之(19次越冬)

|

|

案内資料: 当日の写真: 当日の写真:

2013 年9 月28 日14 時より、日本大学理工学部 1 号館132 教室で、第14 回「南極の歴史」講話会が開催された。

イプシロンロケット打ち上げに因んで、『オーロラ観測ロケット』の話および気候変動に関連する南極気象研究の最近の成果を話していただきました。当日の話題は、『南極観測技術シリーズII.

イプシロンロケット発射に因んで』として、「ペンシルロケットから南極オーロラロケット」島野邦雄氏(14 次越冬)、「南極ロケットの打ち上げ計画」芦田成生氏(11

次越冬、14 次越冬)、「ロケット観測とは」梶川征毅氏(14 次越冬)、『南極研究先端シリーズII』として、「南極のオゾンとエアロゾルの話」伊籐朋之氏(19

次越冬)から話題提供いただきました。

★ペンシルロケットから南極オーロラロケット

島野 邦雄(14次越冬)

1.はじめに

IGY(国際地球観測年1957(昭32)年7月~1958(昭33)年12月))は、世界中の科学者が参加し、地球全体規模で共同観測を行う大プロジェクトであった。1954(昭29)年この準備会がローマ及びブラッセルで行われ日本は地球上の9観測点の1ヶ所に選ばれた。さらに、特別プロジェクトとして、①南極大陸の観測、②ロケットによる大気層上層の観測にも参加することを表明した。

南極観測については、東京大学の永田武教授、ロケット観測については糸川英夫教授を中心にスタートした。この時点では、“ロケットと南極”は別々のプロジェクトであり、15年後に(1970(昭45)年2月南極昭和基地でロケットを打上げるとは夢想だにしなかった。

2.ロケットの開発

固体ロケットの開発は、東京大学生産技術研究所(現宇宙航空研究開発機構)が中心となり開発が始まった。ペンシルロケット→ベビーロケット→カッパーロケットまでが観測ロケットの役割を持つものであり、その後のラムダーロケット→ミユーロケット→イプシロンロケットと発展するがこれらは人工衛星打上げが主目的である。

開発の歴史のなかで特筆すべき4点がある。

1) ペンシルロケットからカッパーロケットK-4型までは、固体推進薬にダブルベース推進薬(無煙火薬)を用いていたので、あまり効率よいロケットでは無かった。

2) K-6型からはコンポジット推進薬(混合火薬)に代わり世界水準のロケットになった。

1958(昭和33)年9月に6kgの搭載機器部を高度60kmに打上げIGYの公約を果たしている。

3) 昭和基地で第11次隊によりS-160JA-1号機が打上げられたのは1970(昭45)年2月10日であり、ラムダーロケット(L-4S-5号機)により日本初の人工衛星「おおすみ」が打上げられたのが翌日(2月11日)であった。

4) イプシロンロケットは、日本の基幹ロケットとして高性能・低コストの新時代の固体ロケットである(初号機打上げ:2013.9.14筆者も5月~9月まで参加した)。M-Vロケット計画が終了し、約9年の空白期間があったがこの半世紀で蓄積された固体ロケット技術の集大成であり、搭載機器(火工品点火薬の点検も含む)の点検をロケット自身が自律的に行い、発射管制もパソコン数台で行い打上げることが可能である。イプシロンロケットは、3段式ロケット(2.5mφ×全長25m、全質量91トン)で一段目の推進薬重量は65トン、推進力は約180トン、二段、三段のロケットもM-Vで打上げ実績のある球形ロケットを用いた人工衛星打上げ(1.2トン~450kg)用である。

2-1ペンシルロケット

1952(昭和27)年GHQ(米司令部)からの航空機工業の再開許可がなされ翌年、東京大学糸川教授を中心にロケット開発がスタートした。固体推進薬は、火薬であることから専門メーカーの日本油脂(株)<愛知県武豊町(当時)>の協力を得て当時現存する唯一のダブルベース推進薬(無煙火薬)を入手し小型ロケット=ペンシルロケットを製作し、工場内の(富士精密工業(株)荻窪工場)テストスタンドで150発を超える地上燃焼試験を実施し、燃焼性能等のデータを取得した。(1954(昭29)年10月)

標準型のペンシルロケットは、全長230㎜、外径18㎜φ、重量186gで推進力=約30kg、推進薬の燃焼時間=約0.1秒であった。また、ダブルベース推進薬は、マカロニ形状で(外径9.3㎜φ、内径2.9㎜φ、長さ123㎜)13gであった。その後1955(昭30)年4月ペンシルロケットは、水平発射試験を国分寺駅付近の機関銃工場跡地の半地下壕で公開試験を(29発)行い飛翔性能を確認した。

1955(昭30)年8月上旬には秋田県道川海岸でペンシルロケット300型(全長が300㎜)6機の打上げを実施した。到達高度600m、水平距離700m、飛翔時間16.8秒、これが日本初のフライト結果だった。

2-2ベビーロケット

その後、日本油脂(株)で1kgのダブルベース推進薬(外径65㎜φ、内径6㎜φ、長さ180㎜)の製造が可能となり、ベビーロケットの開発となった。試験では、ロケットの燃焼室の構造(耐熱性、推進薬の固定方法)、推進薬の組成(燃速を低く抑える)、燃焼試験スタンド、推進力計測方法、等々の研究が行われた。このロケット(飛翔体)の大きさは、全長120~130cm、外径80㎜φ、で質量約10kgの2段式の形状であった。飛翔試験は、ペンシルと同じ秋田県道川海岸で1955(昭30)年8月下旬~12月までに36機を打上げた。

ベビーロケットは、S型、T型、R型の三種類があり、S型は発煙剤を積んで光学観測で飛翔軌跡を確認した、T型は、日本初のテレメータを搭載したロケットである、R型は小型カメラを搭載し飛翔中の地上を撮影し、パラシュートにより海上回収した。最高到達高度は6kmであった、種々問題はあったが着実に成果をあげ、次のカッパーへと繋がった。

2-3カッパーロケット

カッパーロケットの開発はK-6型を境に飛躍的な変化をした。それは、推進薬がダブルベース推進薬からコンポジット推進薬に代わったことである。このコンポジット推進薬は、合成ゴム=燃料兼粘結剤(ポリエステル、ポリサルファイド、ポリウレタン等)に酸化剤として過塩素酸アンモニウムを錬り込んだ混合火薬である。酸化剤の過塩素酸アンモニウムの粒度を調整することで燃焼速度をコントロールすることも可能となり、さらにゴムなので固まるまではドロドロとした液状でありロケットのケース(燃焼室)に直接注入する直填方式が最終的には可能となった。

K-6型は、2段式ロケット(150㎜φ+250㎜φ、全長5.4m)で、1958(昭33)年9月IGYとしての役目を果たす打上げとなった(観測機器部(6kg)を到達高度60kmに打上げる)。引き続き観測ロケットは、より高い高度へと開発が進みK-8型(250㎜φ+420㎜φ、全長10m)は1960(昭35)年7月打上げで到達高度200kmとしている。

コンポジット推進薬(この時点では燃料兼粘結剤=合成ゴム材質はポリサルファイド系を使用)の優秀さが世界的なものとなり、この研究は、さらに進みポリサルファイドからポリウレタンに、そして低温特性にも優れるポリブタジエンに代わってきた。(南極用ロケットはこのポリブタジエン系である)

K-9M型については、K-8型を機体の軽量化や種々改良をし、固体燃料は、ポリウレタン系を使用する2段式ロケットで1962(昭37)年11月初号機は2段目に点火しないトラブルがあったが、半年後(1963年5月)には正常に飛翔し、到達高度350kmをクリアーした。またK-9Mの高性能化を予測し打上げ射場を鹿児島県内之浦に開設している。(1962(昭37)年2月)

観測ロケットとしてはかなり完成度の高いもので70機以上の打上げ実績があったが近年は330kmの到達高度をもつシングルロケット(S-520ロケット)が開発されたことから観測ロケットとして多段式ロケットはあまり使用されなくなった。

2-4単段式ロケット(気象・南極オーロラ観測)

観測ロケットも取扱い操作性が簡便で安価な到達高度別のシングルロケットが必要とされてきた。この草分けは、高度50~60kmにパラシュート付ゾンデを打上げるMT-135気象観測ロケット(135㎜φ×3.3m)である。

1964(昭39)年3月内之浦射場でテストフライト後、気象庁は、岩手県三陸海岸の綾里に「気象ロケット観測所」を開設し、世界気象機関の国際同時観測に参加し、毎週定時観測のため打上げていた。ロケット機体はパラシュートにより緩降下させ漁船への危険防止策とした、1993(平5)年には1千発以上の打上げ実績となった。

南極のオーロラ観測ロケットは、極地での厳しい環境と少人数のオペレーションで打上げることから、低温環境特性に優れたポリブタジエン系固体推進薬、そしてチタン材質などの構造部材、導電性耐熱塗料(静電気対策)などを具備し、さらに輸送方法なども考慮したものである。

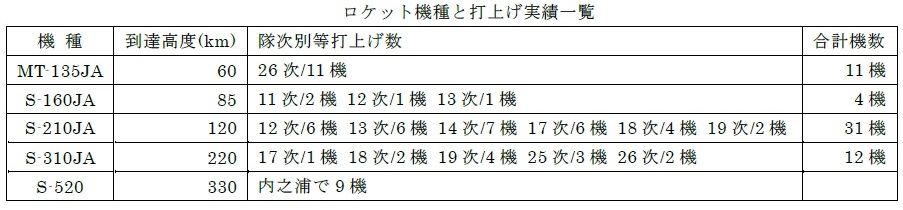

現在は、打上げ高度別に5種類のロケットが有り、オーロラが出現する約100~300kmをカバー出来るものとなっている。ロケット機種と概略の到達高度、これまでの打上げ隊次及び打上げ機数は、講話会報告冒頭の通りであり、南極での打上げは、(S-520を除き)合計58機を打上げすべて成功している。

3.あとがき

南極でのロケットによるオーロラ観測は、1970年(11次隊)のテストフライトから始まり、IGY、IMS、MAPなど国際規模での観測に参加し、1985年(26次隊)で終了した。東京大学糸川教授、富士精密工業(株)戸田康明取締役航空事業部長を中心に研究開発してきた固体ロケット技術は、現在も社名は変っているが(株)IHIエアロスペース(群馬県富岡市)で継承し、日本の宇宙開発の中枢となり稼働している。

<南極OB会報 第22号から引用>

★南極ロケットの打ち上げ計画

芦田 成生(11次越冬、14次越冬)

南極昭和基地で観測ロケットを打上げようという計画は、1967年3月に日本学術会議南極特別委員会が勧告し、国立科学博物館極地部が協力、南極地域観測総合本部によって決定された。私がその計画を知ったのは、1965(昭40)年3月東大宇宙研のロケット打上げ実験が行われていた内之浦で、永田隊長との雑談の中で聞かされた。正式決定の2年も前である。

○第1期1968~1974第10次隊~14次隊

・10次隊:昭和基地ロケット発射場建設準備として組立調整室、レーダ・テレメータ室、コントロールセンター、推薬庫を建設。

・11次隊:ロケット発射台、追尾レーダ、管制盤等ロケット打上げ可能なように整備。夏季に2機のロケット打上げを行う。S-160JA1,2号機

・12次隊~14次隊:12次隊でテレメータ受信装置設置。観測ロケットを夏季、冬季に打上げ、本観測を行う。S-160JA、S-210JA

○第2期1975~1979第17次隊~19次隊

・S-210JA、S-310JA

○第3期1983~1986第25次隊~26次隊

・S-210JA、S-310JA、MT-135JA

第11次隊のオペレ-ション

(1)国内でのオペレーション会議

・オペレーション会議:36回に及ぶ会議を行い、ロケット隊員を中心に実行計画が進められた。

・ロケット班訓練:44年8月~11月まで各場所で実施した。鹿児島宇宙空間実験所、日産自動車(荻窪、川越)、明星電気守谷工場、極地研板橋分室で、オペレーション訓練、機体取扱い、搭載機器・レーダ取扱い、その他設備訓練。

(2)昭和基地でのオペレーション

・輸送:ロケット関係物品は、「ふじ」接岸(1970.1.4)以降順調に行われた。ロケット本体、パワーリーチ、大型建物以外は、全てロケット基地内の第2ヘリポート近辺にスリング輸送された。ロケット本体2機は、金属コンテナに収納され、「ふじ」格納庫に2段積みし輸送された。

・ロケット発射設備:旋回可能な直径8mのターンテーブルがあり、その上にランチャーがある。発射台の組立は、1月10日~15日、ターンテーブルは19日に完成。レーダ・管制設備は1月17日~27日でほぼ完了。

・12次隊以降での変更:12次隊は「ふじ」が接岸できず、発射台上屋(ドーム)建設が不可能になった。そのため気温が低下し始めた4月に打上げオペレーションが開始されたので、ロケットを保温する必要から、鉄材、ビニールシート、紙を使用して保温枠を作成した。暖房は組調室の暖房機からのダクトを継ぎ足し保温した。テレメータ受信設備の設置。レーダ受信アンテナを移設した。

(3)打上げオペレーション

○打上げ実施:2月1日:レーダ・オペ訓練開始。2月5日:1号機リハーサル。一般公開。2月9日悪天候のため、発射中止。2月11日1号機発射X:15:30。2月17日2号機発射X:15:19(X:打上げ時刻)

○打上げタイムスケジュール:

X-2時間;ロケット準備、ランチャー方位角度設定、搭載機器電源結線を終了。

X-1 時間:ランチャーIG結線、ランチャー角度設定終了。

X-30分:ロケットバンド外し、IG系結線終了。

X-10分:IG系最終結線。

X-5分:管制盤系全てスイッチオン。搭載機器内部電源オン。受信確認。

X-3分:発射準備完了、

X-2分:管制盤キースイッチオン。

X-1分:コントローラーオン。

X秒:発射(X)

X+20分:ロケット実験終了。

○追尾レーダ運用:ロケットは風向きに影響され、向かい風は頭を風向きに、追い風は尾部が下がる。ロケット追尾は、レーダの追尾速度が速くないため、地上から追尾するのは難しい。そこでロケットが電波受信ビームの中に入ってくるように、アンテナをあらかじめ角度をつけて待ち受ける。ビーム内に電波が入って来た時に自動捕捉にする。

○追尾結果:1号機、2号機共風補正を行い、無事トラッキングに成功した。

1号機:最高高度86.9km水平距離88km飛翔時間4分30秒オゾン・電子密度

2号機:最高高度87.6km水平距離91km飛翔時間4分38秒電子密度

<南極OB会報 第22号から引用>

★ロケット観測とは

梶川 征毅(14次越冬)

現在までの世界の主なロケットは、大きさで比較すると100m級のサターン、50m級のスペースシャトル、アリアン、ソユーズ、長征、H-ⅡAロケットおよび30m級のM-V、イプシロンロケット等がある。目的別には探査用ロケット、衛星打上用ロケット、観測用ロケットに分類される。日本の主力ロケットH-ⅡAは、2~4トン級の衛星打上用ロケットで全長53m、質量285トン。M-Vは、1.8トン級の衛星打上用ロケットで、全長30m、質量139トン、既に打上げ完了。これに代わるのはイプシロンである。

南極観測ロケットには、MT-135JA、S-160JA、S-210JA、S-310JAがあり、全長はそれぞれ、3.3m、3.9m、5.2m、7.1mで、観測高度はそれぞれ、60km、85km、120km、220kmである。これらのロケットは、昭和基地からオーロラ観測用と気象観測用に打上げられてきた。打ち上げ実績は一覧表参照。オーロラの高度は100km~300kmで、ロケット観測には、この発生空間を直接観測することができるメリットがある。

昭和基地のロケット施設は、RT室、RT/TLMアンテナ、推薬庫、組調室、ランチャーおよび各施設間をつなぐケーブル類等で構成されている。ロケット設備には、ロケットの点火およびタイマーを始動する点火タイマー管制装置、また各搭載機器のon/off、バッテリーの内部/外部切替を行う搭載機器管制装置。ロケットの飛翔軌道を評定するレーダ追尾装置および観測データの記録、再生、処理を行うテレメータ受信設備等が設置されている。

オーロラの観測には、太陽・月、雲がなく、風もなく、地磁気が乱れ良いオーロラがロケット発射方向に、且つロケット・観測機器がすべて正常に動作している必要がある。更にロケット発射指令が出てからロケットが所望の高度まで上昇し、観測開始までに約2分間を要するため、オーロラの出現を少なくても2分前に予測しなければオーロラに命中することが出来ない難しさがある。

オーロラの励起機構/入射粒子と電離層の電離/オーロラの電場、電流/オーロラの電磁波等を観測する目的でそれぞれの観測器を搭載したロケットを設計、製造、整備した。各種の観測器はロケット先端のPI部へ、またバッテリー、タイマー、レーダ、テレメータ等の基本機器はCI部へ搭載した。

14次隊のオペレーションでは、搭載機器はすべて単体で昭和基地へ搬入し、昭和基地のRT室で頭胴部を組立・動作チェック、タイマーチェック、等各種試験を行い打上げに万全を期することとした。組み立てられた頭胴部は、RT室から組調室まで二人で担いで搬送した。頭胴部は、組調室でイグナイター装填等、整備されたロケット本体と結合され、ランチャーにセットし、保温槽を被せ組立が完了する。

打上げ時は、第2スタンバイで発射指令を待つこととした。ロケット機体は保温槽の後端より温風を吹き込み、ロケット機体を約5~10℃より低下しない様保温した。また、搭載機器は動作確認の後、外部電源にて動作待機し、発射指令を待つ状態である。

発射指令後、コントローラスタートボタンを押すまでの約10秒間で。搭載電源内部、受信確認、記録の確認、レーダ待ち受け角確認を行い、スタートボタン(1分前)を押す。

発射までの1分間で、タイマースタートアンサー確認、着コネ離脱確認、記録スピード確認を行う。ロケットはX=0秒で発射し、X+45秒でスピン点火、X+60秒脱頭、X+62秒プローブ展開し、観測を開始し、X+300秒の着氷まで観測を継続しデータを取得する。(S-210Aの場合)

これらのオペレーションは、第2スタンバイまでの準備段階および発射時のオーロラの出現予測、発射指令、カウントダウン等、ロケットメンバー3名+7名の計10名で実施された。作業量が多く人手を要する箇所は、作業時間および期間の延長でカバーし、効率の良いオペレーションで無事切りぬけた。

<南極OB会報 第22号から引用>

★南極のオゾンとエアロゾルの話

伊籐 朋之(19次越冬)

人類の生存にかかわる地球環境問題として、温暖化やオゾン層破壊などへ国際協調による取り組みが叫ばれている。地球環境問題の元凶の一つに、人間活動に伴う大気成分の変化があげられる。南極は地球規模の大気成分変化の実相にじか触れることを期待できる格好の舞台ある。この講演では、オゾンとエーロルを例に南極観測が、地球環境の理解のためにいかに有効であるかを紹介したい。

話題 1:オゾン

成層圏では、酸素が紫外線UV-Cを吸収してオゾンが発生し、一方、オゾンはUV-Bを吸収して分解する。この発生と分解の均衡の結果、オゾン多い層「」が 衡の結果、オゾン多い層「」が 衡の結果、オゾン多い層「」が 衡の結果、オゾン多い層「オゾン層」が成層圏に出現する。オゾン層は太陽からの紫外線を吸収して地上の生物その害から守る働きをしている。

昭和基地のオゾン層観測は、1961 年(第 5次)以来ドブソン分光光度計によるオゾン全量(大気鉛直気柱内のオゾンの総量)観測が実施されており、1967年からは月1回のオゾンデによる鉛直分布観測を追加、さらに1977年以降はドブソン分光光度計反転観測法によるオゾン鉛直分布の観測が追加されて、現在まで継続いる。

1974年に人造物質フロンによるオゾン層破壊説が公表され、1985年にはオゾン層の破壊を防止する条約が締結された。しかし、すぐには具体的規制には至らなかった。現在、 フロンは製造禁止となっているが、こうした具体策の実行は こうした具体策の実行は1987年のモントリオール議定書からである。その締結に大きな働をしたのが南極におけるオゾンホールの発見とそ解明であった。

1985年に英国南極観測局のチームが、南極で1980年以降オゾンが著しく減少しており、フロンによるオゾ破壊が近年進んでいるとう観測結果をネイチャー誌に発表した。これを機に衛星データが再調査され、春の南極に出現するオゾン層の穴「オゾンホール」が確認された。各国の南極観測基地のうち、唯一1960年代からオゾン鉛直分布を観測してきた昭和基地のデータが、世界の研究者により詳細に吟味され、オゾンホールは春季に南極の下部成層圏でオゾンが消失する現象であことが確認され、そのメカニズム解明ための総合的な観測と組織的な研究が実施された。南極に独特の低温下でのみ起きる一連の化学過程により、フロン由来の塩素がオゾン破壊を促進することが解明され、フロン禁止の議定書の締結に大きな弾みを与えた。1967年以来の昭和基地のオゾンゾンデ観測がなければ、フロンの規制はもっと遅たものと思われる。

その後南極オゾン層の研究は、気候変動との関係から進められている。すなわち、南極のオゾンホールは、南極周辺域の紫外線増加に伴う環境問題に加え、オゾンホールが南半球の大気循環に影響を与え、豪雨や干ばつなど地域気象に影響を与えるばかりか、海上風の変化を起こすことにより海洋内部の水の交換にも影響を与えるとの観点からの研究が進めれている。

話題 2:エーロゾル

空気中に浮遊する粒子状物質をエーロゾルという。大気エーロゾは、現状では、二酸化炭素などによる地球温暖化作用に反対の効果で寄与しているが、効果の不確実性が極めて大きいため、気候の将来予測の障害の一つになっている。

南極は、 エーロゾル研究の立場からは、①極地であるため人為ノイズが少なく、自然過程が強調される可能性、②寒冷地のため、低温で有利な過程が強調される可能性、③白夜と極夜の交替下で、年変化において光化学効果が強調される可能性などがあるという点で、ユニークある。

昭和基地におけるエーロゾル観測の草分けは、第9次(1968年)で行った雲物理学で重要な雲核と氷晶核の観測である。その後、第 17~19 次(1976~78

年)では日射 とエーロゾルの観測、第24~26次(1983~85年)には成層圏エーロゾルの観測、第32次(1991年)には有機エーロゾル(カルボン酸)の観測、第38~39次(1997~98年)および第44~47次(2003~06年)にはエーロゾル組成(硫酸塩、硝酸、メタンスルホン酸)の観測と多様な地上観測が行われる。一方、第38~49次(1997~2008年)の実施した気球に懸垂した測器(エーロゾルゾンデ)による観測の報告もある。第45次(2004年)には、エーロゾル専用の観測小屋が建設され、96年からの連続観測を引き次いでいる。

昭和基地におけるこれまでの研究により、南極エーロゾルの実態解明はかなり進んだが、地球環境における役割の解明にはまだ道遠しといった状況である。近年の世界的研究の動向は、①20世紀の大西洋数十年振動はエーロゾル変化が主因、②エーロゾルは大西洋の熱帯低気圧の発生を抑制、③最近の熱帯域の拡大は黒色炭素エーロゾルの増加が原因、④黒色炭素の気候強制力は従来の想定の2 倍で二酸化炭素に次いで重要といった論文がみられる。このように、ナノメートルサイズのエーロゾルが地球規模の気候に重要なインパクトを与えている証拠が次々と挙がってきている。南極からの一層の貢献を期待したい。

(伊藤朋之)

<南極OB会報 第21号から引用>

|

| |